Deutschland Teil 1

Tag 1

Montag, den 5. Mai 2008

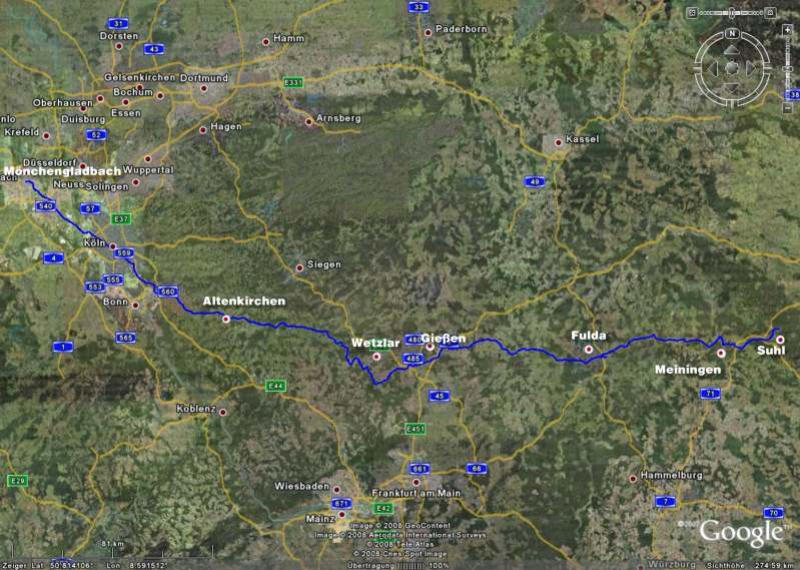

Auf nach Suhl

Die Vespa nimmt die Steigung mit Bravour. Es geht von Oppenau zur Jugendherberge „Zuflucht“, immerhin ein Höhenunterschied von 736 Meter auf einer

Länge von 9,5 Kilometer. Das sind stellenweise bis zu 18 %. Während mich Vespe so durch den Schwarzwald rollt, komme ich auf den Gedanken, solch eine Tour

jedes Jahr zu unternehmen. Das war im Mai 1998.

“Die Reisen des Karl-H. Mohr” waren geboren.

Ein Jahr später bin ich mit der Vespa und Zelt zwei Wochen durch Kroatien

gefahren.

“Die (unmöglichen) Reisen des Karl-H. Mohr”

Zehn Jahre nach meiner ersten Fahrt wollte ich wieder was „unmögliches“ machen.

Mit der Schwalbe in den Osten.

Am Montag, den 5. Mai, klingelt um halb fünf der Wecker. Der erste Blick gilt dem Wetter, das mich aber heute nicht im Stich lässt. Es ist trocken. Die Schwalbe steht

gepackt in der Garage, und wartet auf die Dinge, die auf sie zukommen. Und das soll heute nicht wenig sein. Immerhin möchte ich in einem Rutsch in den Thüringer

Wald, und zwar genau in dem Ort, wo Schwalbe vor 28 Jahren zusammengebaut wurde. Nach Suhl, das im Augenblick um die 410 Kilometer entfernt ist. Rein

rechnerisch bedeutet das bei einem Schnitt von 40 Km/h in der Stunde über zehn Stunden Fahrt. Nach 50 Kilometer eine Pause von zwei Minuten, nach 200

Kilometer eine etwas längere Tankpause, so stelle ich mir das vor; mal sehen, wie die Wirklichkeit wird.

Um 5:15 Uhr trete ich den Kickstarter der Schwalbe dreimal herunter, und wie immer springt ihr Motörchen locker an. Es ist zwar trocken, doch wirklich warm ist

anders, also habe ich unter Jeans und Motorradjacke noch einen Sportanzug. Ausziehen kann ich die Sachen ja immer noch.

Im Topcase, das wasserdicht ist, sind meine Anziehsachen. In den Satteltaschen, die rechts und links an der Schwalbe hängen, sind die Sachen, die man sonst noch

braucht. Weil diese nicht dicht sind, habe ich alles noch mal in Gefrierbeutel gepackt, seien es die Bücher, sei es die Elektronik, die ich mitschleppe. Auf der

Motorabdeckung habe ich noch eine Magnettasche mit den Regensachen, die ich hoffentlich nicht so oft brauche

Nach einer Stunde habe ich das Ortsschild von Köln vor mir, wo der Berufsverkehr schon merklich vorhanden ist. Die Deutzer Brücke ist meine Rheinüberquerung, wo

ich eigentlich die erste Pause nach 50km machen wollte. Da ich aber vor jeder roten Ampel meinen Hintern von der Sattelbank heben kann, verzichte ich auf eine Pause

und fahre weiter. Die Städte Köln, Troisdorf, Siegburg und Hennef sind wie eine Stadt; ich lese zwar die verschiedenen Ortsschilder, aber es bleibt wie ein Ort, mit

vielen roten Ampeln, an denen ich mir eine kleine Pause gönne.

Erst nach einhundert Kilometer steige ich ab, und gönne mir ein kleine Zwischenmahlzeit aus Salami, Müsliriegel und Cola. Wie immer habe ich mein GPS,

das mir bei der Navigation helfen soll, dabei. Der Unterschied zu meinen vorigen Reisen ist, das ich diesmal keine Papierkarten dabei habe. Alle Wegpunkte, Routen

und Karten habe ich in einem kleinen PDA gespeichert. Ein 50 ccm Roller, wie die Schwalbe einer ist, darf ja bekanntermaßen weder die Autobahn noch eine

Kraftfahrstraße benutzen, was die Anzahl der Wegpunkte je Kilometer derart erhöht, das eine Speicherung alleine im GPS unmöglich macht. Im Garmin GPS können

500 Punkte gespeichert werden. Für die gesamte Tour brauche ich 1850, die jetzt im PDA auf ihre Aufgabe warten.

Ich gönne Schwalbe und

meinem Po eine Pause

Für diese Fernetappe ist es günstig, Bundesstraßen auszuwählen, damit es zumindest einigermaßen schnell vorwärts geht. Von Köln bis Altenkirchen folge ich

der B8, um dann weiter der Bundesstraße 414 zu folgen. Um Orte wie Herborn, Wetzlar und Gießen mache ich einen Bogen, und verlasse die Bundesstraßen.

Mittlerweile habe ich die Sportjacke unter meiner Motorradjacke ins Topcase befördert. Das Wetter ist weiterhin trocken, nur der Wind, der genau aus Osten

kommt, lässt die Tachonadel des Schwälbchen auf höchstens 55 Km/h steigen. Aber nicht nur der Wind, der fast genau von vorne kommt, macht eine

Maximalgeschwindigkeit von 60 unmöglich, auch die Berge, wenn auch nur Mittelgebirge, hindern uns daran, die V-max zu erreichen. Im Anstieg zum

Thüringerwald ist sogar der erste Gang gefordert, was dann eine Geschwindigkeit von 20 km/h bedeutet. Ich möchte das Motörchen, das ja nur vom Fahrtwind gekühlt

wird, nicht ganz ausdrehen, sonst wären noch 5 km/h mehr drin. Und sobald die Steigung etwas nachlässt, schalte ich einen Gang höher. Ich meine, Schwalbe dann

ausatmen zu hören, weil die Anstrengung wieder etwas nachlässt.

Die Zimmer habe ich alle im voraus gebucht, nachdem ich gemerkt habe, das durch die Feiertage (Pfingsten und Fronleichnam) viele Pensionen schon fast

ausgebucht waren. Überwiegend, wie auch hier in Suhl, habe ich mir Gasthöfe ausgesucht, die einen Parkplatz anbieten, damit Schwalbe nicht auf der Straße

stehen muss.

Das Zimmer, das mir Herr Schneider, der Eigentümer des Thüringer Hofes, zeigt, ist ein geräumiges Zimmer mit einem großen Bad.

Nach knapp 11 Stunden Schwalbenfliegen bin ich froh, unter der Dusche stehen zu können, und mir anschließend ein leckeres Weizenbier zu gönnen.

„Auf ihrer Schwalbe steht Mönchengladbach, Sie sind aber nicht heute aus

Gladbach gekommen“,

fragt mich Herr Schneider, der Wirt.

„Doch, auf direktem Weg. Heute Morgen um viertel nach fünf bin ich losgefahren“.

„Ja, so Verrückte muss es geben, dann lassen Sie sich mal ihr Bier schmecken“.

Immer wenn ich auf Tour bin, nehme ich ein Buch zum Essen mit, weil, alleine vor mich hinzustieren und mein Bier zu trinken, finde ich ätzend. Diesmal fange ich mit

„Illuminati“ von Dan Brown an, ein 700 Seiten Wälzer. An einem Tisch sitzt eine Gruppe von Männer, die hier wohl ihren Stammtisch haben. Immer wenn ein neuer

Gast herein kommt, läuft er durch die Gastwirtschaft und klopft zur Begrüßung an jedem Tisch. Eine schöne Gewohnheit. Einer der Ankommenden schaut auf mein

Buch, und meint:

„Da haben Sie sich aber noch was vorgenommen, bei so vielen Seiten würde ich

sofort die Lust verlieren“.

„Das geht schon, aber nur wenn es spannend ist, ansonsten fliegt es in die Ecke“

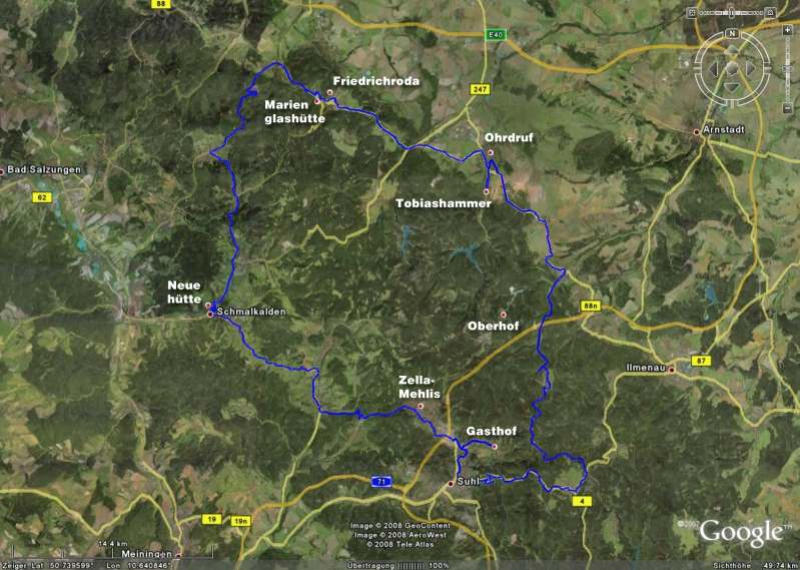

Die Karte

Der Link

Übernachtet im Thüringer Hof

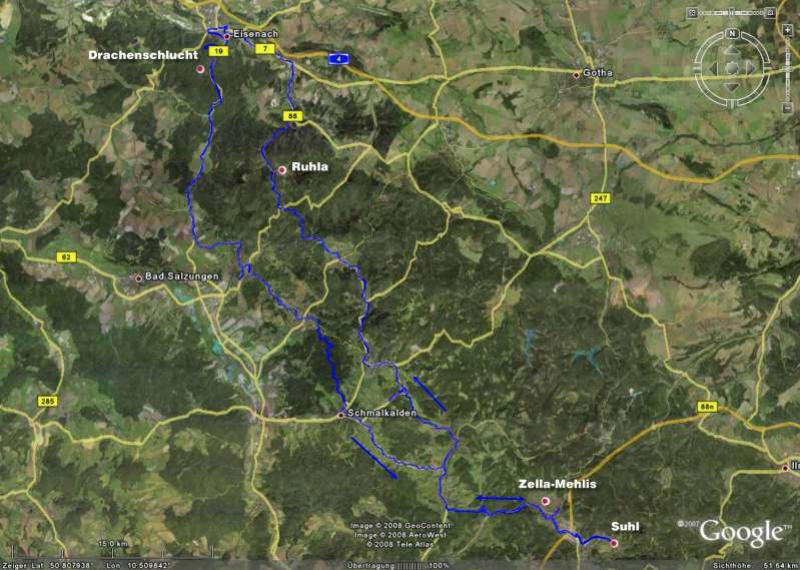

Tag 2

Dienstag, den 6. Mai 2008

Zweimal Wartburg

Um 8:00 Uhr gehe ich runter zum Frühstück in die Gaststube. Ich entdecke einen einzelnen Tisch, der gedeckt ist. Aber sonst niemand in der Nähe, weder der Wirt

noch sonst jemand. Aber auf dem Tisch finde ich alles, was ich brauche. Wurst, Marmelade, frische Brötchen und eine Kanne Kaffee, die ich natürlich nicht anrühre.

Das wird sich morgen sicherlich in eine mit Tee ändern lassen. Aber trotzdem lasse ich mir das Frühstück schmecken.

Noch gestern Abend habe ich GPS mit den neuen Daten für den heutigen Tag gefüttert. Auf kleinen Straßen durch den Thüringerwald nach Eisenach, wo ich mir

unter anderem den und die Wartburg ansehen möchte.

Nach siebzig Kilometer und zwei Stunden Fahrt stehen Schwalbe und ich auf dem Parkplatz unterhalb der Wartburg. Laut Reiseführer soll man vor 11:00 Uhr an der

Burg sein, ansonsten wird die Wartezeit auf eine Führung - und nur so ist die Burg zu besichtigen - unerträglich lang. Ich habe zwanzig Minuten Wartezeit bis zu meiner

Führung, die alle zehn Minuten stattfinden. Zeit, einige Photos im Burghof zu machen. In einem Bereich des Innenhofes löst sich gerade eine große Ansammlung

von Menschen auf. Ein Filmteam kommt aus der Mitte der Menschentraube hervor, an der Spitze Jürgen von der Lippe, der direkt Kurs auf mich nimmt.

Eingangstor zur Wartburg

„Möchten Sie ein Rätsel mitmachen, ach nee, geht nicht, Sie haben ja Werbung am

Kragen“, er meint wohl mein Schwalbenflieger.de.

„Tut mir Leid“.

„Macht nichts, ich habe sowieso keinen Fernseher“.

Mit einem Gesichtsausdruck, der Unverständnis ausdrückt, verabschiedet er sich, um ein neues „Opfer“ auszusuchen

Während der Führung darf nach Herzenslust fotografiert werden, was leider nicht in jedem Museum der Fall ist. Einzig das Blitzgerät soll ausgeschaltet bleiben, was

einige Besucher mangels Kamerabedienung nicht fertig bringen. 45 Minuten später wird die Gruppe von der Führerin ins Burgmuseum entlassen, an dessen Ende die

bekannte Lutherstube zu besichtigen ist. Der Tintenfleck, der angeblich entstand, als Martin Luther dem Teufel ein Tintenfass hinterher warf ,wird schon lange nicht mehr

nach gemalt, und die Möbel sind auch Nachbauten. Seit dem 16. Jahrhundert haben viele Luther -Anhänger Späne vom Tisch und Stuhl abgeschabt, so das sie

unbrauchbar und ersetzt wurden.

Hoch auf dem Berg steht

die Wartburg. Aussicht satt

DieWartburg

Die Lutherstube

Ich gehe wieder hinunter zum Parkplatz, um mich für die nächste Aufgabe zu stärken. Bifi und Apfel ersetzen das Mittagessen. Unter blauem Himmel roller ich

zum „Automobilbau Museum Eisenach“, das sich in den alten Produktionshallen des Automobilwerk Eisenach, wo einst der Wartburg produziert wurde, befindet.

Die Einfahrt zum ehemaligen Werk

der Eisenacher Automobilwerke

Im Dezember 1896 wurde die „Fahrzeugfabrik Eisenach“ als Aktiengesellschaft gegründet. Anfänglich produzierte man nur Kriegsgerät und Fahrräder. Zwei Jahre

später erfolgte dann der Bau des ersten Motorwagen, und war damit, nach „Daimler und „Benz“, der dritte Automobilproduzent in Deutschland. 1928 übernahm die

„BMW AG München“ das Werk, und erstmals wurde der bis dahin als Dixi gebaute Kleinwagen als BMW Dixi bezeichnet. Und damit die Geburtsstunde für BMW als

Automobilproduzent. Es ist nicht verwunderlich, das nach dem 2. Weltkrieg das „BMW Werk Eisenach“ zu 60% zerstört war. Trotzdem wurde schon im November

1945 mit der Produktion des BMW 321 und 340 begonnen. 1952 wurde aus BMW der Volkseigene Betrieb „VEB Automobilfabrik EMW Eisenach“. Auch das

Markenzeichen änderte sich. 1955 begann die Produktion des 3-Zylinder / 2-Takt Kleinwagens Wartburg 311 unter der Firmenbezeichnung „VEB AWE“. Am 10. April

1991 erfolgte nach einem Beschluss der Treuhand die Liquidation des dritt ältesten

Automobilwerkes in Deutschland.

Viele Fahrzeuge stehen heute in dem Museum, in dem ich nach Erwerb einer Photoerlaubnis auch photographieren darf. Eine Zeitreise durch die Geschichte des

Eisenacher Autowerkes

BMW 328 Roadster 1938 Sechszylinder

Reihenmotor 1971 ccm, 80 PS Produktion

von 1936 - 40 Preis 7400 RM

BMW 321 Bj. 1946

Wartburg 313-1 Bj. 1958

Die Eisenacher Werkshallen.

Nicht vom Museum genutzt

Nach dem ich wieder neben meiner Schwalbe stehe, fahre ich noch in die Altstadt

von Eisenach, die mir aber nicht so gut gefällt. Was aber daran liegen mag, das die Temperatur die 25° Marke überstiegen hat, und die Motorradjacke auch nicht

unbedingt zur Abkühlung beiträgt.

Lieber fahren Schwalbe und ich wieder in den Wald, wo es noch was zu entdecken gibt. Ein paar Kilometer von Eisenach entfernt liegt die Drachenschlucht.

Jahrmillionen lang wurde die Schlucht durch den stark Wasser- und Geröllführenden Bach ausgewaschen. Erst 1832 wurde die drei Kilometer lange Schlucht der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Stellenweise ist die Klamm zehn Meter hoch, aber nur 86 Zentimeter breit. Der Bach fließt meistenteils unter den Bretter des

Bohlenweges, über den ich gehe. Ich gehe fast durch die ganze Schlucht, weil die Temperaturen hier doch recht angenehm sind, aber einen Drachen habe ich nicht

gesehen.

Die Drachenschlucht. Manchmal

war der Weg eng für mich

Wieder im Gasthof möchte ich dann vor dem Essen ausgiebig duschen, was aber durch die Temperatur des warmen Wassers, das seinen Namen nicht verdient,

unterbunden wird. Also die Klamotten wieder an, und Herrn Schneider gefragt, ob im Thüringer Wald das Warmwasser immer so kalt sei.

„Der Kessel war ausgefallen, aber jetzt kann es nicht mehr lange dauern, dann können Sie duschen“.

Was ich nach einer kurzen Wartezeit auch mache

Immer wieder schön. Blaue Schwalbe

und gelbes Rapsfeld. Irgendwo am

Rande Thüringer Wald

Die Karte

Die Links

Wartburg

Tag 3

Mittwoch, den 7. Mai 2008

Kein besonderer Hammer

Heute morgen habe ich wieder kein warmes Wasser, womit das Duschen und Rasieren ausfällt. Dafür steht aber eine Kanne mit Tee auf meinem Frühstückstisch,

der mit Schinken, Wurst, Käse und verschiedene Marmeladen recht üppig ist.

Schwalbe springt wie immer beim dritten Tritt auf den Kickstarter an und muss heute, nachdem wir ein paar Kilometer gerollert sind, richtig ran. Aus dem Tal, in

dem Suhl liegt, nach Schmiedefeld geht es steil bergauf. Ich muss den ersten Gang von Schwalbe benutzen, um die Höhe zu erklimmen. Mit 20 Km/h fliegen wir der

Passhöhe entgegen.

Mein erstes Ziel heute ist der Ort Ohrdruf, den ich schon im vorigen Jahr bei der Tour mit Holger und Lars besuchte. Damals haben wir das Museum in Schloss

Ehrenstein besucht, das mir nicht besonders gefallen hat. Leider wird sich auch heute, soviel sei vorweg genommen, bei meinem Besuch im Tobiashammer nicht

viel an das Ohrdrufsche Negativbild ändern.

Nachdem ich an der Kasse 5,5 € für mich, und noch mal 1,6 € für die Kamera gelöhnt habe, darf ich mit einer Schulklasse, zum Glück sind sie vom Alter her kurz

vor dem Abitur und somit nicht so laut und unkonzentriert, einen Film über den Tobiashammer ansehen. Dieser Film wurde wohl mal vom MDR gedreht und

ausgestrahlt. Danach werden wir zu einer Scheune begleitet, in der der Tobiashammer steht.

Der Tobiashammer in Ohrdruf. Ein

mit Wasserkraft angetriebener

Schmiedehammer

An diesem, mit Wasserkraft angetriebenen, Hammer wurden ab 1480 Sicheln, Sensen, Schwerter, Lanzen und Ritterausrüstungen hergestellt. Später zu Beginn

des 16. Jahrhunderts wurden dann auch Gerätschaften aus Kupfer produziert, z.B. Waschkessel mit doppelt starkem Boden, Paukenkessel und sonstige Geräte für

Brauereien und Süßwarenhersteller. Die Dame, die uns diese Informationen erzählt, legt einige Hebel um, und das Wasser aus dem nebenliegenden Bach bringt das

Wasserrad, und somit auch den Hammer, in Bewegung. Es pocht 20 mal, danach werden die Hebel wieder zurück gelegt. Das Wasserrad und der Hammer bleiben

stehen. Das war die Vorführung des Tobiashammers. Diese Technik war zu DDR-Zeiten noch bis Anfang der 80er Jahre zur Produktion in Betrieb. Danach wurde die

Anlage 32 Monat restauriert. Heute steht der private Museumsbetreiber vor mannigfaltigen Problemen. Die Welle des Wasserrades ist ein Eichenstamm, der

eine bestimmte Größe haben muss, damit noch genug übrig bleibt, wenn er auf seine quadratische Form gebracht worden ist. Bäume mit solchen Durchmessern

stehen heute aber meist unter Naturschutz.

„Fragen Sie mich nicht ,wo wir den her haben“.

Des weiteren steht ein Zinkwalzwerk in dieser Scheune, das ebenfalls mit Wasserkraft angetrieben wird. Ein 7715 Kilogramm schweres Schwungrad speichert

die Energie, um die bis drei Meter breiten Werkstücke zu walzen. Die Führung geht zu einer anderen Scheune, in der (angeblich) Europas größte stationäre

Dampfmaschine steht. Diese Dampfmaschine ist für mich allerdings nur ein Lückenfüller. Sie steht in keinem Bezug mit der Gegend, oder dem Tobiashammer.

Sie stammt aus Dahlbruch/Westfalen. Da man natürlich nicht genug Dampf produzieren kann - es müsste ein kleines Kraftwerk dafür betrieben werden - das

Teil hat 12000 PS und braucht 35 Tonnen Dampf die Stunde - treibt ein Elektromotor den Kolben an. Natürlich nur mit dem zehnten Teil der Original-Geschwindigkeit.

Selbst die riesige Scheune, in der wir stehen, hat hier früher nicht gestanden; sie wurde extra für die Maschine hier aufgebaut. Danach werden wir in den Park

entlassen und dürfen uns alleine die Außenanlage ansehen. Dort stehen einige „Kunstwerke“, die auf dem Tobiashammer geschmiedet wurden. Etwas enttäuscht

von diesem Museum gehe ich zurück zur Schwalbe. 7,1 € sind dafür einfach zu viel, wobei man natürlich bedenken muss, das es ein privates Museum, also ein

wirtschaftlich geführtes Unternehmen ist. Was soll’s, ändern kann ich es nicht mehr, und ärgern gilt nicht. Da esse ich lieber meinen Proviantapfel, und sehe dabei den

beiden auf der Weide zu.

Kupferkessel im

Tobias Hammer

Unterwegs auf

der Landstraße

Zwanzig Kilometer weiter in Friedrichroda kaufe ich die nächste Eintrittskarte. Diesmal nicht für ein Industriedenkmal, sondern die Marienglashöhle, die gar keine

Höhle ist, sondern ein ehemaliges Bergwerk. Ich fliege ja auch nicht mit der Schwalbe, sondern fahre, aber trotzdem bin ich der Schwalbenflieger. Das nur so

am Rande. Auf jeden Fall habe ich noch dreißig Minuten bis zur Führung, die ich in der „Höhlenstube“ bei einem Glas Spezi verbringe. Essen will ich hier nicht, es riecht

nach altem Fett. Eine Frau kommt von draußen und fragt, wie lange es denn dauert, bis ein Cheeseburger fertig ist.

„Eine Minute“, die Antwort der Küchenfrau.

Und tatsächlich, nach etwas mehr als einer Minute liegt etwas auf dem Teller, das ein Cheeseburger sein soll.

Mit vier anderen Gästen gehen wir durch einen Stollen in den Berg. In einer großen Halle befindet sich ein Wasserfall, der in einem kleinen Weiher endet. Beides ist

künstlich und nur für die Touristen angelegt. Was ist denn mit meinen Tourzielen los? Eine Dampfmaschine, die nicht dort hingehört, ein Wasserfall, der keiner ist? Alles

nur Schau? Aber es wird besser, wirklich besser. Im Jahre 1778 wurde hier mit dem Gipsabbau begonnen. Sechs Jahre später entdeckten Bergleute die Kristallgrotte.

Dieses Kristall, das chemisch gesehen Gips ist, fand Verwendung als Glasersatz bei der Herstellung von Marienbildern. Daher stammt auch der Name Marienglas. 1848

wurde der Abbau des Marienglases untersagt. Und schon im Jahre 1903, nachdem der Gipsabbau zum Erliegen kam, wurde das Bergwerk für die Öffentlichkeit

geöffnet. Nur aus diesem Grund ist es noch heute möglich, diese besondere Kristallform noch anzusehen.

Das Marienglas

Künstlicher Wasserfall

in der Marienglashöhle

Nachdem mich der Berg wieder ans Sonnenlicht entlassen hat, fahre ich weiter nach Schmalkladen, wobei weiter nicht richtig ist. Das Vorderrad der Schwalbe zeigt

schon wieder nach Süden, das heißt Richtung Suhl. Ich hatte vor, mir die Altstadt von Schmalkladen anzusehen, aber bei diesen Temperaturen ist mir ein

Stadtbummel mit Motorradjacke einfach zu warm. Stattdessen halte ich am Industriedenkmal „Neue Hütte“.

Die Lufteinblasung

des alten Hochofens

Eine restaurierte Hochofenanlage aus dem Jahre 1835. Mit dem eisenverarbeitenden Gewerbe, das sich seiner Zeit um Schmalkladen immer stärker

entwickelte, wurde der Bedarf an Roheisen immer größer, so war der Bau einer Ofenanlage unabdingbar, begünstigt durch die waldreiche Gegend und das reiche

Vorkommen an Eisenerz in der Region. So ein Hochofen hatte einen enormen Holzkohlenbedarf. Ein Holzkohlenmeiler von sechs Meter Durchmesser und drei

Meter Höhe verkohlte das Holz zehn Tage lang bei 500 Grad Celsius. Die Ausbeute erbrachte etwa eine Tonne Holzkohle. Die Anlage Neue Hütte verbrauchte pro Tag

fünf Tonnen davon. Das Museum ist ein interessantes Stück Industriegeschichte, außerdem noch schön dargestellt.

Museumshochofen

„Neue Hütte“

Am Abend sitze ich wieder mit meinen Roman im Gasthof. Der Stammgast fragt mich, wie viel Seiten ich denn schon gelesen hätte. Werde auch auf den

„Schwalbenflieger.de“ auf meinem Hemdkragen gefragt. Ich glaube, langsam kennt man mich in der Gaststube.

Was mir ein bisschen fehlt, ist das Camping. Wenn die Nacht hereinbricht, beobachte ich gerne die Lichter auf dem Meer und an der Küste, was auf einem

Zimmer im Thüringer Wald nur schwer möglich ist. Aber auch im vorigen Jahr, obwohl in Italien am Meer, war das durch eine Hecke nicht möglich. Aber dort hatte

ich zumindest die Glühwürmchen

Die Links

Neue Hütte

Die Karte